2025年4月1日から 改正育児・介護休業法 実務対応ポイント

2025年4月1日施行 改正育児・介護休業法

男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。

実際には何をすればいいの?

2025年改正では、4月1日から施行されるものと、10月1日から施行されるものとがあります。

今回は4月1日施行改正法により必要となる実務を具体的な内容も併せてご紹介いたします。

【1】就業規則・労使協定(必要に応じて)の修正

【2】介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすくするための社内整備

【3】育児休業取得状況の公表(※従業員数300人超の企業)

【4】その他努力義務

【1】就業規則・労使協定(必要に応じて)の修正

法改正に伴い、以下の内容について就業規則(必要であれば労使協定)の見直し修正が必要となります。

1.子の看護休暇の見直し

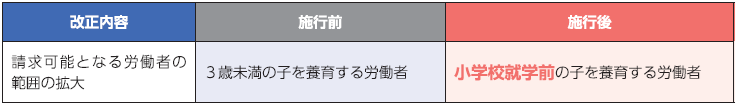

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

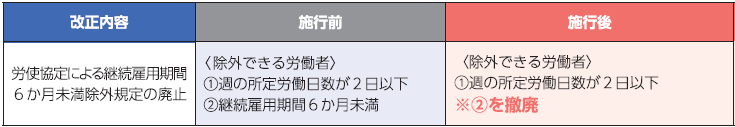

3.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(※労使協定を締結している場合)

【2】介護休業・介護両立支援制度等(※)を利用しやすくするための社内整備

出産・育児を機にした離職を防止する取り組みについては、既に義務化がされています。

今回、介護についても離職防止に向けた社内の制度設計や仕組み化が必要です。

(※)介護両立支援制度等とは以下の制度のことです。

・介護休暇に関する制度

・所定外労働の制限に関する制度

・時間外労働の制限に関する制度

・深夜業の制限に関する制度

・介護のための所定労働時間の短縮等の設置

1.介護離職防止に向けた社内制度設計

以下①~④のうち、実施する内容の検討・導入が必要です。

☞①~④のうち複数の措置を講じることが望ましい

①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

④自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

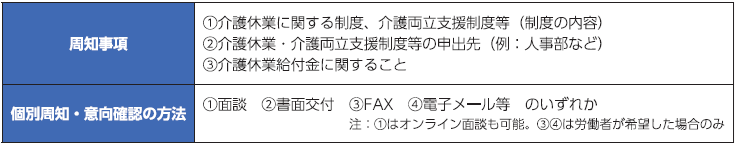

2.介護休業制度等についての個別の周知・意向確認

介護の申出をした従業員に、介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度利用の以降の確認を、個別に行わなければなりません。

4月1日以降のの申し出にスムーズに対応できるよう、周知内容・方法・担当者(部署)もあらかじめ決めておきましょう。

☞社保取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

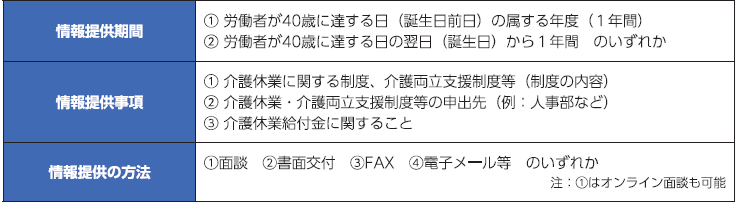

3.介護休業制度についての情報提供

事業主は、従業員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

これは、従業員からの申し出の有無を問わず事前に行うとされているものなので、情報提供を行うタイミング・方法・従業員の年齢管理方法についても決めておく必要があります。

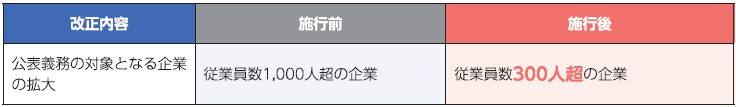

【3】育児休業取得状況の公表(※従業員数300人超の企業)

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

年1回の公表が義務とされる対象企業が拡大するため、対象企業は公表内容詳細について検討が必要です。

【4】その他努力義務

その他、事業主に努力義務化された内容を併せてご紹介します。

こちらは努力義務ですが、導入するかどうか検討し、導入するのであれば、就業規則へ追加記載していきましょう。

1.育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすること

2.介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるようにすること

>>詳細リンクはこちらからご覧ください【厚生労働省「育児・介護休業法について」 】

今後の動向

2025年10月施行の実務内容については別途解説を予定しております。

しっかり備えて従業員に選ばれる会社環境を整えていきましょう!